ロボットリハビリテーション

BEAR(バランス練習アシスト)

バランス練習アシスト(Balance Exercise Assist Robot:BEAR)は、立ち乗り型パーソナル移動支援ロボット、転倒予防のための牽引装置、大型モニタで構成されています。リハビリテーションによる転倒予防は、高齢化社会に対する挑戦でもあります。兵庫医科大学本院では、BEARのエビデンス創出を目指し、リハビリテーション科医師と療法士共同で研究を進めています。

GEAR(歩行練習アシスト)

歩行練習アシスト(Gait Exercise Assist Robot:GEAR)は、下肢装着型ロボット、ロボット連動低床トレッドミル、部分免荷機構を備えた安全ハーネス、フィードバックモニタ、操作パネルで構成されています。麻痺側下肢において従来の長下肢装具から短下肢装具へカットダウンする過程では、GEARを用いることで難易度をより適切に調整しながら下肢機能を改善でき、歩行の運動学習を効率よく進めることができるようになると考えられます。

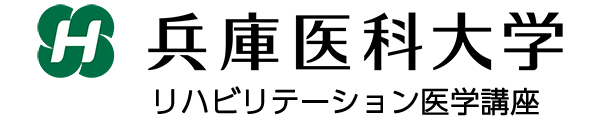

ReoGo-J(上肢用ロボット型運動訓練装置)

脳損傷による上肢麻痺のリハビテーションのためのReoGo(上肢用訓練支援ロボット)を日本人の体格に合わせ改良したReoGo–Jは、伸縮するジョイスティック構造のアームを持つ機器で、前方のコンピュータモニターに表示されるターゲットに向けて、麻痺手を使いアームを操作する仕組みになっています。従来の自主訓練を行った群に比べFMAの肩・肘・前腕の項目は有意に改善し、また屈筋共同運動において有意な向上を示す結果が出ると考えられます。

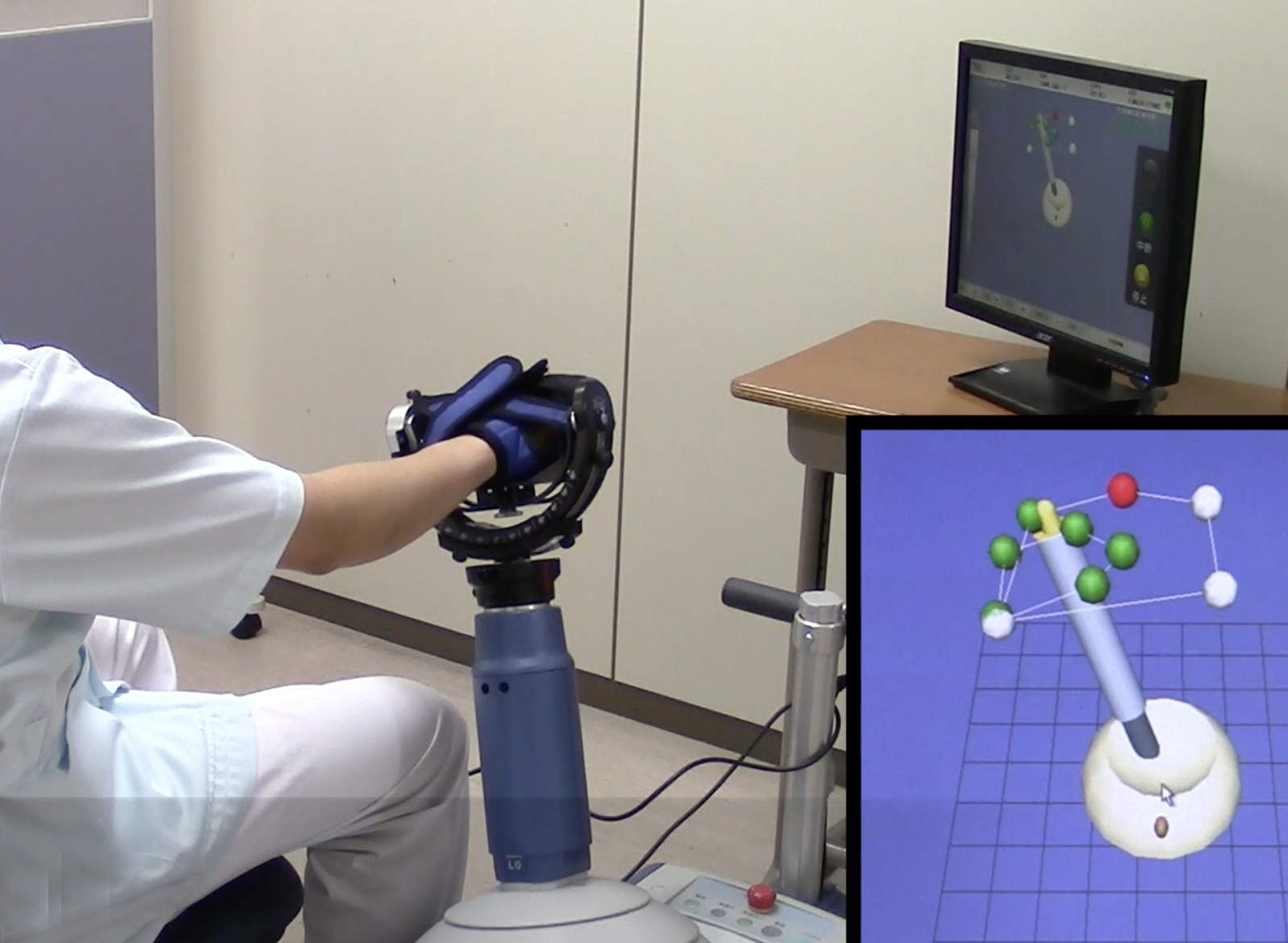

医療VR「KAGURA」

歩行に必要な運動機能と姿勢バランス、認知機能を総合的に評価するための測定機能付自力運動訓練装置です。VR技術によって三次元空間内で提示する座標に対して手を伸ばすリーチングという動作をすることで、姿勢バランスを「定量的」に崩すための刺激を行い、リーチングタスクの達成度を計測することでバランス能力を評価しています。脳の記憶と実際の体の動かし方のギャップを埋める作業はトップアスリートが行なっているボディーイメージの獲得トレーニングに良く似ています。体幹が強化され、筋緊張も軽減し歩行の際に重要な重心移動がスムーズになります。

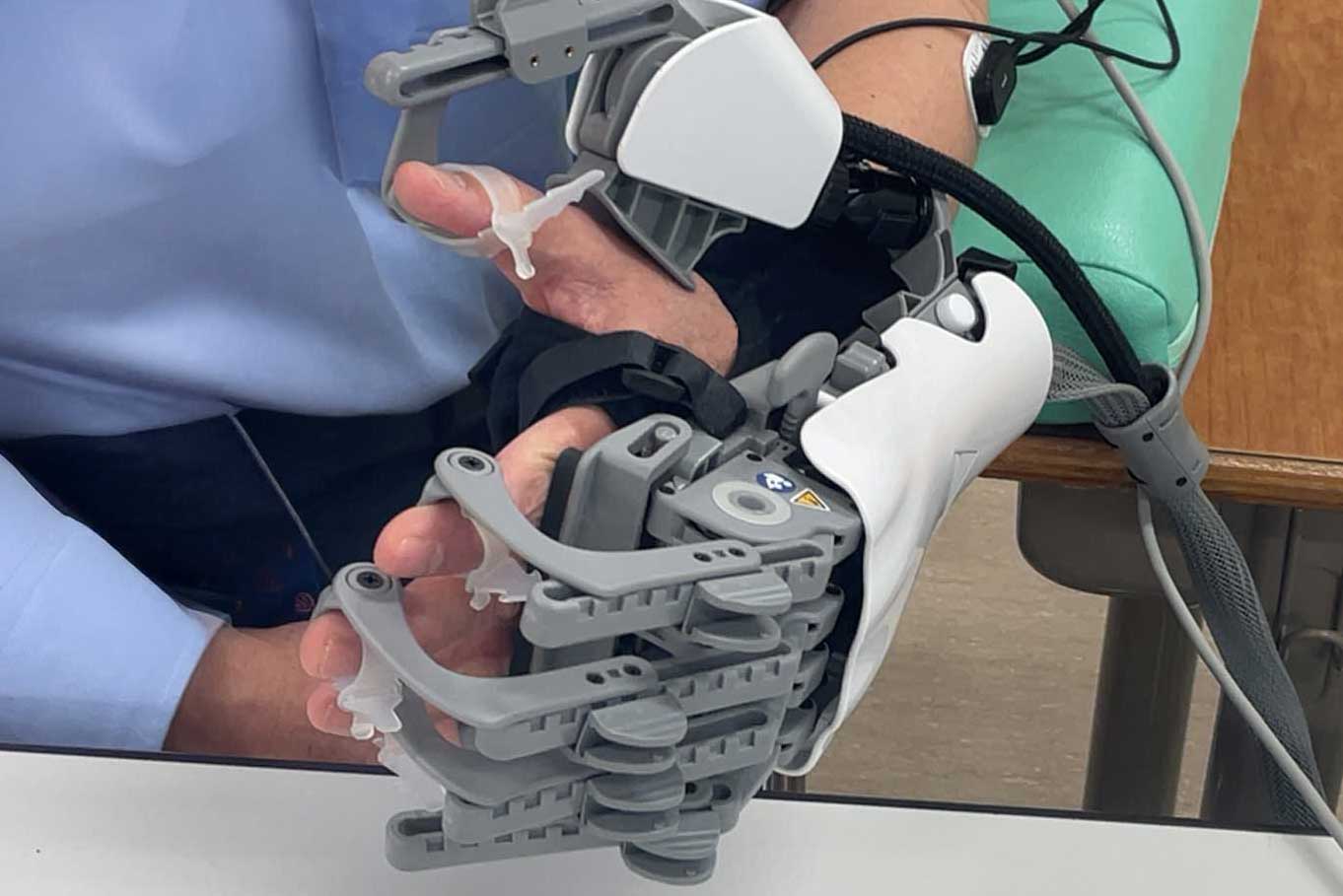

MELTz (手指運動リハビリテーションシステム)

MELTz は、手指の運動機能回復に特化したロボットリハビリテーション機器です。「生体信号処理技術+生体模倣ロボット技術」を適用した医療機器で、脳卒中などによる手指麻痺のリハビリテーションにおいて、上肢の筋力を維持、回復させることを目的としています。筋肉の電気信号をAIが分析し、運動意図に応じた運動のアシストを行うロボット装置の連動により手指の運動をアシストします。正しい手指の運動を繰り返すことにより、脳神経系による運動の再学習を促進します。

Vi-dere(VR型半側空間無視リハビリ支援システム)

机上検査では実現できなかった半側空間無視機能をVR(Virtual Reality)技術を用いて、遠位・近位を含めた三次元的評価を実現する機器です。空間領域の概念を取り入れ、各空間領域に応じた評価が必要なところ、無視領域を三次元的にマッピングすることが可能となりました。ADL訓練については、食事シーン・ドアの通り抜けといった日常生活に近いシチュエーションを用いた訓練が可能です。

RAPAEL(スマートグローブ)

リハビリテーション訓練を行いながら、前腕、手首. 関節及び手指関節の可動域の測定を行うことを目的としています。脳卒中患者などが指から前腕にかけて機能回復を行えるよう、視覚や聴覚を刺激する約40種のリハビリゲームが用意されており、ゲームを通して脳の運動部位の再学習をサポートすることができます。大変なリハビリテーションもモチベーションを高めながらこなせる工夫がなされています。

ニューロモデュレーション

随意運動介助型電気刺激装置

(IVES, MURO solution, PAS system)

筋電検出機能を装備し、検出した筋電量の大きさに対応した電気刺激量を制御することより、随意運動に合わせた低周波出力が行え、効果的なリハビリテーションを実施出来ます。

歩行神経電気刺激装置(WalkAid)

歩行に合わせて腓骨神経を電気刺激することで足関節の背屈を補助し、中枢神経障害による下垂足・尖足患者さんの歩行を改善します。

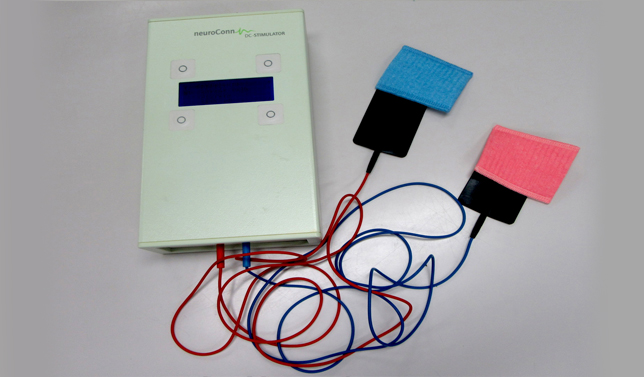

経頭蓋直流電気刺激装置(tDCS)

頭蓋骨の上から極めて微弱な直流電気を流して脳を刺激する方法で、運動機能障害のリハビリテーション、記憶力の向上などの効果があります。

評価機器

三次元動作解析装置

(VICON, KinemaTracer, Frame-DIAS, TRIAS)

各疾患において、歩行分析や動作分析における運動失調の程度を測定し、その評価に有効活用できます。

NIRS脳計測装置

近赤外光を用いて頭皮上から非侵襲的に脳機能マッピングする、「光機能画像法」の原理を応用した装置。安全かつ自然な状態で脳の活動状態を測定できます。

ドライブシミュレーター

作業療法士などと一緒に四輪での運転復帰に向けて運転に対する評価・訓練をします。運転環境の模擬的な再現により、運転操作の手足の複合的動作を楽しみながら行うことができます。

装置概要足関節底屈筋痙性計測装置(E-SAM)

かかとを自然落下させることで背屈運動を促し、その時に生じる底背屈トルクをひずみセンサーで検出し、痙縮を計測します。ボツリヌス治療の効果検証など、リハビリ治療戦略において、有効な機器として期待できます。

膝伸展筋・屈曲筋測定装置(BIODEX)

膝関節伸展筋および屈曲筋の下肢筋力を測定します。

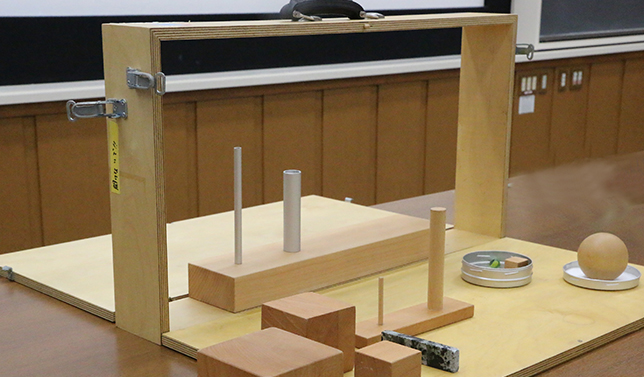

ARAT(アクションリサーチアームテスト)

片麻痺の麻痺側の手の評価法として世界の標準として用いられています。海外で広く使用されている道具を用いた上肢機能評価で、動作に対する完遂度と時間に元づいて評価します。

機能性スプーン(Liftware)

グリップ部に内蔵されたセンサーが手のふるえを感知すると、揺れを抑制するスタビライザー機能が働き、食べ物を落とさずに快適に食事ができる機能性スプーンです。自信を取り戻すことによって楽しく食事ができ、QOLの向上が図れます。